西漢絫縣的興衰:行政布局與廢棄原因探析

作者:佚名|分類:百科常識(shí)|瀏覽:85|發(fā)布時(shí)間:2025-08-14

在探索西漢時(shí)期的行政布局時(shí),絫縣作為遼西郡的重要組成部分,其獨(dú)特的聚落分布和遺址特征為我們提供了深入了解漢代縣域治理結(jié)構(gòu)的寶貴資料。昌黎境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的一系列戰(zhàn)漢時(shí)期遺址,如昌黎一中的瓦當(dāng)、甕棺葬以及邵埝坨、河南莊等地出土的戰(zhàn)國(guó)刀幣等文物,通過地理空間分析,揭示了絫縣行政與聚落網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)特布局。

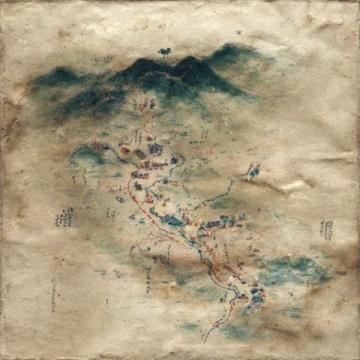

絫縣的聚落分布呈現(xiàn)出明顯的網(wǎng)格化特征。例如,小莊遺址距離周邊的陸莊、呂莊和河南莊大約7到9公里的距離,這種規(guī)律性的間距在漢代縣域內(nèi)次級(jí)聚落規(guī)劃中具有典型意義。泥井街附近的遺址群則可能是行政或經(jīng)濟(jì)中心的重要組成部分,它們之間的分布模式不僅體現(xiàn)了資源調(diào)配的需求,還反映了軍事防御的戰(zhàn)略布局。

昌黎一中的漢代瓦當(dāng)與甕棺葬等文物的發(fā)現(xiàn),進(jìn)一步揭示了絫縣內(nèi)的功能多樣性。瓦當(dāng)?shù)拇嬖诳赡芤馕吨偈鸹蛘叨Y制建筑的位置;而甕棺葬則暗示著平民聚居區(qū)和特定喪葬習(xí)俗的存在。這些不同的遺址類型共同構(gòu)成了一個(gè)集軍事、經(jīng)濟(jì)、居住于一體的復(fù)合型聚落。

地理與防御需求是絫縣選址的重要考量因素之一。小莊遺址的戰(zhàn)略位置使其成為了一個(gè)關(guān)鍵的交通樞紐,同時(shí)能夠有效控制渤海灣地區(qū)的交通要道。這種布局充分展示了漢代邊疆郡縣在軍事上的謹(jǐn)慎規(guī)劃和對(duì)環(huán)境的深刻理解。

然而,絫縣最終于西漢末年至東漢初年被廢棄,這背后既有自然因素的影響也有政治決策的作用。光武帝推行的“省官減政”政策導(dǎo)致了全國(guó)范圍內(nèi)400多個(gè)縣的合并與裁撤,遼西郡的絫縣也因此被并入臨渝縣。

與此同時(shí),渤海灣地區(qū)的大規(guī)模海侵對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)造成了毀滅性影響,這也直接威脅到了絫縣及其周邊居民的生活。韓嘉谷等學(xué)者的研究表明,在東漢時(shí)期,由于海平面上升和海岸線內(nèi)移,原絫縣故城所在的昌黎一帶逐漸淪為澤國(guó)。這種環(huán)境變化導(dǎo)致了人類活動(dòng)的中斷,并在考古記錄中留下了明顯的痕跡。

西漢絫縣的歷史變遷不僅體現(xiàn)了漢代邊疆治理的特點(diǎn),還反映了自然與人類活動(dòng)之間的復(fù)雜互動(dòng)關(guān)系。隨著對(duì)昌黎戰(zhàn)漢遺址進(jìn)一步的研究和發(fā)掘工作,我們將能夠更深入地理解這一時(shí)期遼西地區(qū)的社會(huì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)狀況以及生態(tài)環(huán)境變化。

(責(zé)任編輯:佚名)