探尋端午粽香:中國粽籺傳承與東南亞風味之旅

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:89|發布時間:2024-12-25

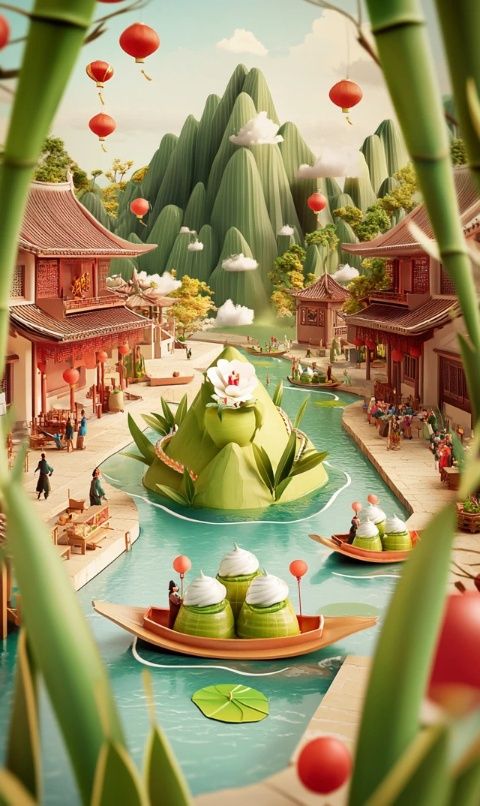

在我國,每逢節日,最能感受到氣氛的往往是我們的味蕾。從春節的餃子和年糕,到元宵節的湯圓,再到清明節的青團和清明稞,中秋節時的月餅和桂花酒,無不令人垂涎。而端午節時,最具代表性的食品無疑是粽子。

中國粽子的由來

實際上,“粽子”一詞僅是俗稱,其真正的名字叫做“粽籺”。從字義上看,“籺”意為米麥碎屑,作為一種小吃,特指以糯米為主要原料蒸制的糯米籺。制作方法是將糯米搗成粉,加水攪成糊狀后蒸煮,直至不粘手指即可食用。單一的糯米可能會略顯單調,因此人們會在其中加入各種餡料:如蝦仁、咸肉等則是咸味粽子;而芝麻、椰絲等則是甜味粽子。由此可見,粽子界的“咸甜之爭”在“籺時代”就已經存在了。

糯米籺的種類繁多,煮湯籺、薯包籺、糖心糍、壽桃籺等各種形態背后都蘊含著不同的文化與傳說;而當籺與粽相遇時,便誕生出了粽籺。值得注意的是,粽籺并非偏正短語,而是一個并列短語。與籺相似,粽本身也是一個食物名,指的是用箬葉或蘆葦葉等裹糯米做成的多角形食品。籺側重于“里子”,粽側重于面子,粽籺合一,光看名字就能大致了解這種小吃的形態。

關于粽子的起源,最流行的說法是浪漫主義詩人屈原自沉汩羅江以身殉國的故事。然而,茂名人民有自己的傳說:據說在茂名遭遇饑荒時,人們用芭蕉葉包裹糯米來充饑,后來逐漸演變成了現在的粽子。從“光秀粽”到“道喜粽”,這種白粽不僅蘊含著京都的氣息,更見證了茅卷在歷史長河中成為和果子的一員的食物變遷史。

東南亞粽子的獨特風味

如果日本粽子是“北傳派”,那么“南傳派”無疑是指東南亞粽子,而其起點便是越南粽子。作為東南亞唯一一個處于“漢字文化圈”的國家,越南的端午傳統與中原極為相似,包括掛菖蒲、畫符圖、飲雄黃酒、賽龍舟等習俗。不過,一方水土養一方人,越南人在端午更偏愛于吃酸味水果、酒釀和酒餅:食用水果是吃齋,既可緬懷祖先又可驅邪;而酒釀、酒餅以及水果之“酸”均有殺菌之用——端午節無論流傳到哪,終究少不了祛病除災的愿望。

越南粽子以芭蕉葉為粽葉,形制上圓形與方形相雜,寓意“天圓地方”。此外,越南粽子還繼承了我國粽子的“咸甜之爭”:咸派餡料大多以蝦、瘦肉、鴨蛋黃為主;甜派餡料則多以椰絲、紅豆、綠豆為主。從食材上看,越南粽子頗有廣東粽子之風。

與越南相比,泰國端午更注重美食:泰國端午節名為“拜芭掌節”,這里的“芭掌”便是泰國粽子。有趣的是,泰國粽子也分為咸甜兩派。芭掌是咸味粽子,餡料包括板栗、香菇、咸蛋黃、鮮肉、蝦仁、臘腸等;而甜派則稱為“吉掌”,是一種堿水粽。吉掌所用的堿水是富有泰式風情的榴蓮皮灰堿水,泡制出的吉掌具有一股特別的天然植物清香。

在東南亞各國中,粽子與端午聯系最為緊密的便是越南和泰國。其余國家雖也多有粽子,但并非端午的風物——最具代表性的是菲律賓粽子,它還常被當成是圣誕節時的名點。

習俗有界,美味無界。粽子、茅卷、芭掌,不同的國家、民族和文化背后,都蘊含著人類相同的美食追求。民以食為天,實在是放之四海而皆“饞”的終極定理。

(責任編輯:佚名)