探尋山東美食:魯中至膠東,揭秘舌尖上的千年傳承密碼

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:86|發布時間:2025-08-14

山東風味圖譜:魯中至膠東,舌尖上的齊魯之謎

山東人常說“一山一水一圣人”,然而在這片孕育了孔子和泰山的土地上,最生動的生活密碼其實深藏在街頭巷尾的煙火氣息之中。今天,讓我們一同揭開山東十六地市的美食之謎,每一口都蘊含著千年傳承的生存智慧。

魯中豪放派:碳水和油脂的盛宴

濟南九轉大腸的金黃色彩中,蘊藏著魯菜“精益求精”的精神。這道令外地人望而生畏的“重口味”,實則是清代藥膳的華麗轉變——大腸經過焯水、煮制、炸烤、燉煮四道工序,在八角桂皮的陪伴下包裹著冰糖與老抽的濃稠,入口先是脆嫩后轉為糯滑,酸甜咸香層層遞進。老濟南人喜歡搭配一碗澆了麻汁的“甜沫”,這碗以小米面為底,混合花生豆腐絲的粥品,是北方早餐中最叛逆的組合。

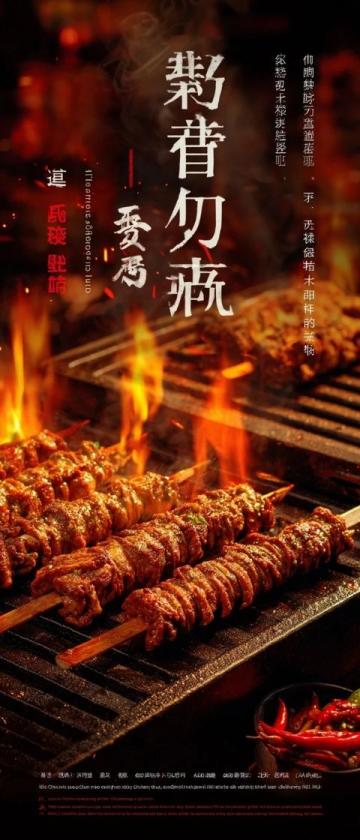

向東160公里,“淄博燒烤”的江湖始終熱度不減。戰國時期齊國人用青銅烤爐炙肉的技藝,在現代變成了每桌一爐的儀式感:冒油的帶皮五花肉在果木炭上翩翩起舞,趁熱包入對折兩次的“周村燒餅”,芝麻香、麥香、油脂香在口中爆發。別忘了蘸上本地產的“欣和面醬”,這抹黃豆發酵的鮮咸味道,是山東人刻進DNA的味覺記憶。

膠東鮮美之地:大海的液態詩篇

青島辣炒蛤蜊的新鮮,是黃海潮汐在舌尖上的生動體現。青島大姨的鐵鍋永遠熱度適中,干辣椒段在花生油中爆出焦香,蛤蜊爭相“開口笑”的瞬間,潑一勺青島啤酒提鮮,這是屬于北緯36度的絕殺。搭配塑料袋里帶來的散啤,八大關的梧桐葉影都在杯中搖曳。

煙臺人的冰箱里總是儲有幾包鲅魚餃子,這種用藍點馬鲅魚肉剁餡的大餃子,是膠東漁家的生存智慧。清明節前洄游的鲅魚最為肥美,將魚肉剁得細碎卻仍保持彈性,韭菜的辛香如海霧般環繞著魚鮮,包裹在巴掌大的面皮中。下鍋煮時需點三次涼水,咬破面皮的瞬間,湯汁與海風在口腔掀起狂風。

魯西南碳水世界:麥香編織的永恒

在“臨沂煎餅”的世界里,每個村莊都是獨特的流派。蒙山腳下用石磨磨出的糊子帶著麩皮,鏊子燒著松針柴火,攤出的煎餅呈現出淡金色,卷上沂蒙山散養黑豬肉煉制的“豬油渣”,酥脆與柔韌的碰撞能喚醒沉睡的味蕾。而郯城人用銀杏葉灰水調制面糊,攤出的煎餅自帶草木灰的礦物質咸香,卷上運河邊特產的“八寶豆豉”,成為了京杭大運河最樸素的滋味象征。

濟寧人的早晨從“糝湯”開始。凌晨三點,老湯館的牛骨在鍋中沸騰了六小時,麥仁吸收了骨髓的精華,打散的蛋花在濃湯中綻放出琥珀色的花朵。一定要撒上臨沂產的“蒙山花椒粉”,麻香與肉香沖上鼻腔,搭配烤得焦脆的“油餅”,這是孔孟之鄉延續三千年的生命密碼。

從魯中到膠東,山東美食的版圖比黃河故道更錯綜復雜,比泰山十八盤更為險峻。這些在田間地頭、漁船灶臺傳承千年的味道,從來不是小紅書上的熱門打卡點,而是山東人用食物譜寫的生活史詩。當你真正坐在馬扎上,手捧粗瓷碗,聆聽四周此起彼伏的“老師兒,趁熱佛(喝)”,才算觸及了齊魯大地的靈魂。

你那里有什么美食呢?

(責任編輯:佚名)