探索貴陽秘制小吃:高坡風干的酸粉背后的歷史與文化故事

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:83|發布時間:2024-07-18

不同于腸旺面與豆腐圓子,這里的主角是它——酸粉!大家好,歡迎您一同探索貴州,品味美食背后的故事。

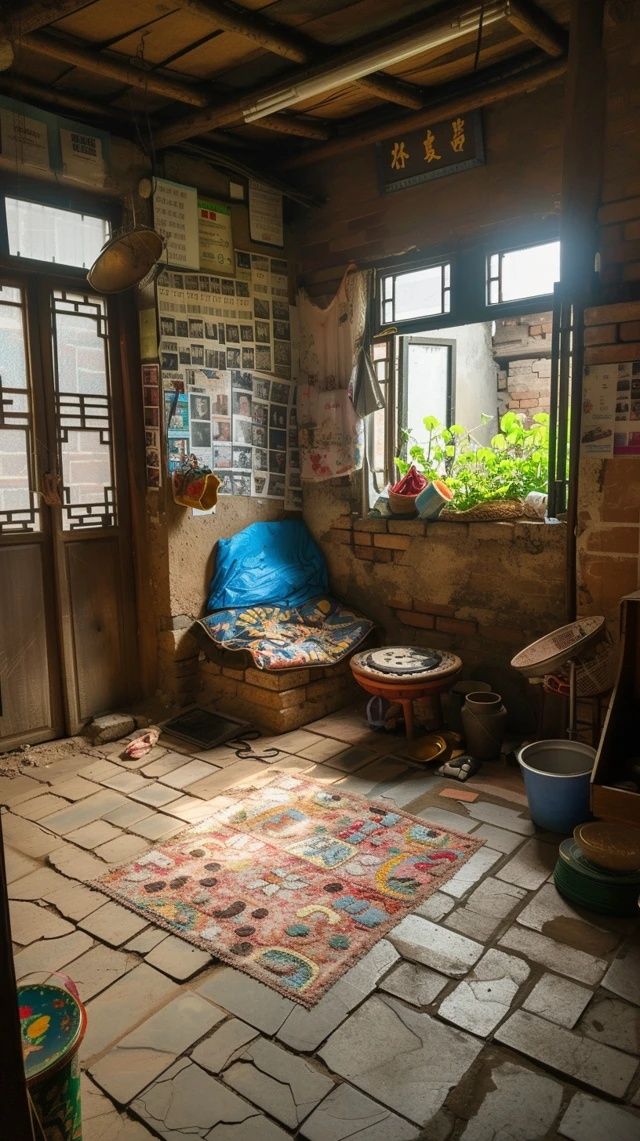

貴陽是一座多元融合的城市,從四面八方匯聚的移民帶來了獨特的城市文化。這里山水交融、文化多樣,商業繁盛,各種元素在這里交織出豐富多彩的生活畫卷,而酸粉正是這融合之美的生動體現。

酸粉源自米粉的演變,其歷史可追溯至明清時期。貴陽府志中記載,北部稻米成熟較晚,被用于制作多種米制品。米粉則在這一時期從廣西傳入,徐霞客游記中曾提及獨山州食用米粉的情景。由于貴州地區鹽資源稀缺,苗族人民有使用淘米水發酵自制酸湯的習慣。貴陽城周邊聚居著大量苗族同胞,他們的口味對米粉產生了影響,使得制作酸粉時先將大米浸泡于淘米水中一到兩天,再磨成米漿,接著放置一天讓其自然發酵,最后用發酵后的淘米水穿制而成。這道獨特的工藝造就了那令人愛不釋口的貴陽風味,同時也給外地人帶來了挑戰味蕾的體驗。

在老貴陽城的薛家井區域(今天的國貿附近和普定街一帶),即如今的黔靈西路一帶,聚集著許多米粉作坊。推測酸粉可能正是源于這一帶。民國初年,整個貴陽僅有5家米粉作坊,其中以普定街的蘇檀三最為有名,他們生產的米粉潔白有光澤,并且即便存放數日泡在水中也不變質。后來,來自江西的李義清在老北門開設了米粉店,其助手王應成獨立門戶,在南門口另立了一家,逐漸促使貴陽的米粉店鋪數量增多。

小小的酸粉,承載著多個地方和漢苗不同民族文化的交融與碰撞,充分體現了這個城市包容并蓄的文化特色。對于每一個貴陽人而言,酸粉不僅是一道美食,更是永遠難以忘懷的鄉愁,無論行走在何方,心中都有一碗永遠吃不膩的酸粉。

記得點贊關注哦!

#貴州美食#酸粉

(責任編輯:佚名)