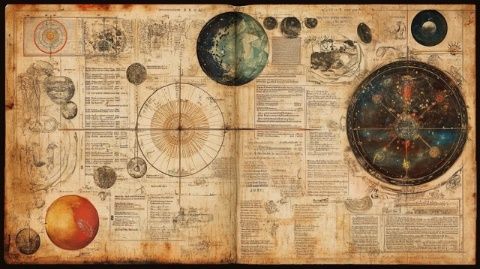

中國古代天文歷法常識——輕松學點古天文

作者:佚名|分類:百科常識|瀏覽:85|發布時間:2024-11-13

《中華古歷淺說》是由蔣南華先生精心挑選自其著作《中華傳統天文歷術》的文章合輯,它深入淺出地解析了古代紀年、紀月、紀日的歷法原理和計算方法。通過閱讀本書,讀者能對我國古代的歷法有初步的認識,理解陰歷的制定原則與規則,這對于習慣使用陽歷的現代人來說尤其重要。

古人崇尚“觀象授時”,早在《尚書·堯典》、《夏小正》、《禮記·月令》等古籍中就有大量關于觀測天象和氣象以確定時間的記載。這些觀察不僅用于記錄日常,更對農事活動安排有決定性影響。古代歷法巧妙地融合了天文學知識與農業耕作,深深扎根于人們的生活。

在閱讀古籍時,年份和日期是不可避免的內容。除了簡單的帝王年號紀年及十二生肖紀年外,歲星紀年、太歲紀年以及干支紀年也是常見的記錄方式。歲星紀年以木星繞行周期為基準,但因木星實際運行周期與12年不符,每86年會產生一次“跳辰”現象,導致方法失效。太歲紀年則通過虛構一個符合歷法規則的“太歲”星來替代木星,解決了這一問題,使得紀年更為準確。

干支紀年法則源遠流長,據蔣南華考證,在商代甲骨文中已有記載。為避免干支紀年在紀日、紀月時混淆,古人還創設了十天干的別名十歲陽和十二地支的別名十二歲陰來區分不同用途。此外,古人在紀月上使用十二地支法或歲星十二宮法,而在紀日上則主要采用干支紀日。

蔣南華不僅詳述了這些歷法方法,還深入淺出地講解了它們的計算原理。例如,他參照《史記·歷術甲子篇》中的四分歷術,教授如何推算歷史日期和天象。他還提供了實際操作步驟和公式,方便讀者在閱讀古籍時進行時間考證。

此外,《中華古歷淺說》還探討了二十四節氣與歷法的關系,以及閏月如何根據節氣來設置。一年有24個節氣,每個月應包含一個節氣和一個中氣(即“氣”)。如果某個月沒有中氣,就需要增設一個閏月,確保該月包含中氣,避免其跳到下個月。

歷法知識對于理解古籍中的時間信息至關重要。蔣南華通過實際例子,如對孔子和屈原生年的推算驗證,展示了正確運用歷法學說進行年代考證的重要性。在歷史記載復雜多變、爭議頗多的情況下,掌握歷法知識能為史料研究提供有力支持。

(責任編輯:佚名)