元宵節作為中國重要的傳統節日,各地在飲食習俗上既有共同點,又充滿地方特色

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:88|發布時間:2025-02-15

元宵節,我國傳統節日之一,各地區的飲食習俗豐富多樣,既有共通之處,也展現地方特色。

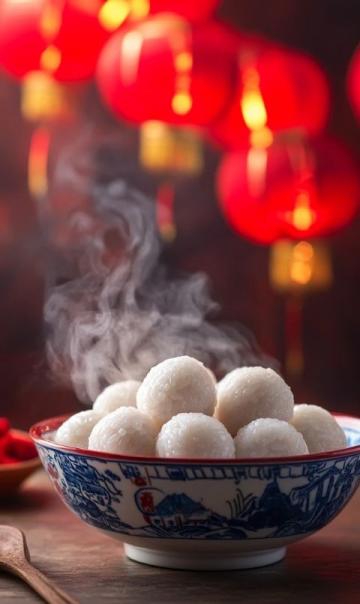

首先,讓我們來關注南北方的兩大主流美食——元宵和湯圓。

北方的“搖元宵”主要流行于北京、河北、山東等地。這種用干糯米粉滾制而成的元宵,餡料多為甜口,如芝麻、花生等,口感緊實,煮后湯渾厚,寓意團圓美滿。著名的品牌有北京老字號“錦芳”的什錦元宵和天津的“耳朵眼”炸元宵。

南方的“包湯圓”在江浙、四川、廣東等地廣受歡迎。糯米面團包裹餡料,外皮軟糯,餡料甜咸皆具。比如寧波的黑芝麻豬油湯圓、四川的心肺湯圓(麻辣咸鮮)和上海的薺菜鮮肉湯圓。江南地區還稱其為“湯團”,據《寧波府志》記載,宋代已有“乳糖圓子”的記載。

除了南北主流美食,各地還有許多獨特的特色美食。

在廣東及嶺南地區,有生菜宴和“七寶羹”。生菜(諧音“生財”)包糯米飯或配湯圓,寓意財源廣進;“七寶羹”則用七種蔬菜煮羹,祈求新年五谷豐登。

江浙滬地區則有年糕和面燈。杭州、紹興等地吃糖年糕或薺菜炒年糕,寓意“年年高”;蘇北、魯南用玉米面蒸制十二生肖面燈,觀燈芯水汽卜新年運勢。

西南地區的云南彝族會吃牛肉湯鍋搭配糯米糍粑,貴州苗族則制作五彩糯米粑祭祖后分食。

西北地區陜西有“茶面糊”(油茶煮面疙瘩)和蒸“棗山饃”(面塑棗糕),甘肅則有隴東地區炸油餅、麻花,配紅棗茶。

華北與東北地區山東有魯西南蒸“面老鼠”(面塑鼠形饅頭),河北則吃“粘糕”(黃米面蒸糕)。

在少數民族習俗方面,滿族在遼寧等地吃“子孫餑餑”(小餃子),侗族在廣西三江地區制作“酸魚糯米飯”,藏族在甘南地區煮“觀顛”(青稞酒釀元宵)。

飲食文化寓意方面,元宵節食俗多圍繞“團圓”與“祈福”。圓形食物如湯圓、元宵象征家庭圓滿;燈火相關如面燈、油餅呼應“鬧花燈”傳統,寓意照亮前程;諧音吉祥如生菜(生財)、年糕(年高)、棗(早春)等,反映民間智慧。

從北到南,元宵節的美食不僅是味覺享受,更承載著地域文化記憶與對新年的美好期盼。你的家鄉還有哪些獨特習俗?歡迎分享!

(責任編輯:佚名)