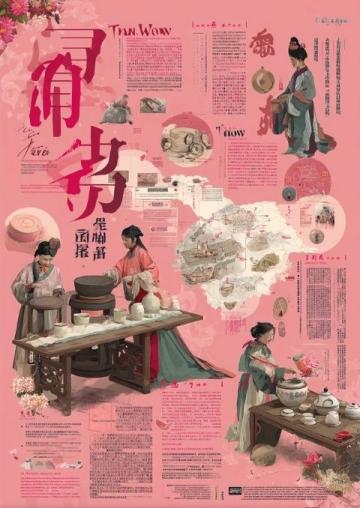

品味泉州,世遺里的美食探索之旅

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:85|發布時間:2025-08-14

#探尋泉州美食文化的魅力——漫步在世遺中的小吃之旅

2025年4月17日,一個晴朗的周四傍晚。隨著夕陽的余暉灑在西街青石板路上,我踏入了充滿閩南風情的泉州美食街。這條全長613米的老街,此刻被溫馨的暖黃燈光映照,石板路在光線下泛著油亮的光澤。騎樓屋檐下的紅燈籠與五彩繽紛的霓虹招牌相映成趣,空氣中彌漫著面線糊的鮮香、潤餅的米香和土筍凍的海腥味,仿佛一幅生動的《清明上河圖》。

首先來到的是位于東街59號的侯阿婆肉粽。老店門口排起的長隊彰顯了它的受歡迎程度。"阿婆,來個干貝燒肉粽!"我排隊等候時大聲喊道。玻璃柜里的肉粽裹著青翠的竹葉,油潤發亮。侯阿婆的孫子熟練地剝開粽葉,里面是糯米、三層肉、蝦仁、干貝和蓮子,再淋上花生醬、甜辣醬和蒜蓉,一口咬下,咸香軟糯,粽葉清香在舌尖綻放。隔壁桌的老華僑邊吃邊用閩南語贊嘆:"這味道,四十年沒變過。"

接著來到了美食街155號的國仔面線糊店。一進屋,就聽到大鍋里的水聲咕嘟作響。老板手持長柄勺,在乳白的海鮮湯中攪動,面線如銀絲般在鍋中翻滾。"加醋肉、大腸、油條!"我模仿當地人,將酥脆的油條蘸著面線糊,鹵蛋的咸香與面線的爽滑在口中完美融合。碗底的干貝和魷魚絲仿佛訴說著閩南人對海味的熱愛。

隨后,我來到了西街165號的亞佛潤餅店。穿過鐘樓,看到第四代傳人正在制作薄如蟬翼的潤餅皮。胡蘿卜絲、高麗菜、花生碎、滸苔層層疊疊,卷成春卷形狀。咬一口,蔬菜的清甜與花生的醇香在口中爆發,細細品味,竟有南洋香料的異域風情——原來這道古早味中,隱藏著宋元海絲的秘密。

傍晚時分,我來到了西埯村的土筍凍作坊。星蟲在大鍋中翻滾,老板用石碾碾壓蟲體,擠出內臟,熬煮成膠質的土筍凍。冷卻后的土筍凍晶瑩剔透,配上蘿卜酸、香菜和芥末醬,口感Q彈,沙蟲的脆嫩與醬汁的酸辣相互碰撞,產生奇妙的效果。"這可是戚繼光抗倭時發明的軍糧。"老匠人的話讓我對這小小的土筍凍有了更深的認識。

夜幕降臨,我來到了洛江區的印尼街夜市。華燈初上,霓虹閃爍。沙爹肉串的香氣撲鼻而來,攤主用閩南語和印尼語熱情地招呼著客人。我坐在露天座位上,品嘗了一份印尼千層糕,椰香與斑斕葉的清香在晚風中飄散。歸僑老人夾起土筍凍,感慨地說:"當年下南洋,最想家的就是這口鮮。"

深夜時分,我來到了縣后路的無名炸醋肉攤前。凌晨兩點,這里依然熱鬧非凡。老板將腌制好的豬肉裹上面粉,投入油鍋,"滋啦"聲中金黃酥脆的醋肉出鍋。一口咬下,外酥里嫩,醋香去腥,配上冰鎮四果湯,疲憊一掃而空。對面桌的年輕人舉著啤酒杯說:"這就是泉州的深夜靈魂。"

從晨曦中的面線糊到凌晨的炸醋肉,泉州美食街用二十四小時的煙火氣,串聯起千年海絲的繁華記憶。每一道小吃都是活態的文化遺產,每一味調料都蘊含著包容并蓄的城市精神。當我在黎明前的西街漫步,看開元寺雙塔披上晨光,我深刻領悟到:泉州的味道,是舌尖上的世遺,是流動的鄉愁。

(責任編輯:佚名)